"En España, en general, no se paga el trabajo sino la sumisión. Yo quisiera vivir del trabajo, no del favor", 'El árbol de la ciencia', de Pío Baroja

Este año, en las lecturas recomendadas (obligatorias) para la prueba de Selectividad (Andalucía), ha sido retirada 'San Manuel bueno, mártir'. En su lugar vuelve a aparecer 'El árbol de la ciencia', de Pío Baroja, un texto muy oportuno para entender no sólo aquella crisis del 98, sino quizá también, por extensión, la que estamos sufriendo ahora. Dejamos aquí algunos materiales, también el libro íntegro, por si pueden servir de ayuda.

("En España, en general, no se paga el trabajo sino la sumisión. Yo quisiera vivir del trabajo, no del favor", 'El árbol de la ciencia', de Pío Baroja)

("... Sería el barro negro de las Injurias y de las Cambroneras, que ahogaría a los ricos, la venganza justa contra las clases directoras, que hacían del Estado una policía para salvar sus intereses, obtenidos por el robo y la explotación..." "La perspectiva del pasado vestido de literario socorre nuestra urgente necesidad de comprender, y de actuar")

"En muchas bibliotecas públicas no entran novedades, así que la gente vuelve a instalarse en el 1898. Yo estoy a la última con El árbol de la ciencia" (Manuel Rivas) "... lo que me indigna es la suspicacia, la mala intención, la petulancia de esta gente. Aquí no hay más que chulos y señoritos juerguistas... El capital español está en manos de la canalla más abyecta" (Pío Baroja, 'El árbol de la ciencia')

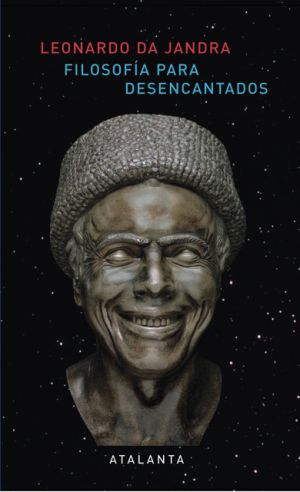

PINCHAR EN LA IMAGEN PARA LEER 'EL ÁRBOL DE LA CIENCIA', DE PÍO BAROJA

GUÍA DE LECTURA DE 'EL ÁRBOL DE LA CIENCIA' (Autora: Paqui Extremera Ruiz)

Resumen

Primera parte: la vida de un estudiante en Madrid

En esta primera parte se observa el proceso de formación espiritual e intelectual de Andrés. Ocupa casi toda la etapa universitaria del protagonista. Conocemos a los miembros de su familia: don Pedro, su padre, al que desprecia por tirano e hipócrita; Alejandro, el hermano mayor, al que también desprecia, por vividor y parásito; Pedro, por el que siente cierta simpatía; Margarita, anodina, resignada, buena; Luisito, el hermano pequeño, débil y enfermizo, por el que siente ternura.

En estos años conoce a amigos dispares: Lamela, Julio Aracil, Montaner, Ibarra. Andrés evoluciona psicológica e intelectualmente. Sus primeras lecturas son novelas, pero poco a poco va adentrándose en la filosofía.

La vida, la enfermedad de su hermano, su paso por el hospital San Juan de Dios (la crueldad de los médicos y el trato con los enfermos) y sus lecturas de Schopenhauer, lo van haciendo cada vez más pesimista. Empieza a abandonar su talante activo, se vuelve más triste y cada vez tiene menos esperanzas de poder cambiar el carácter humano.

Entra a trabajar como interno en un hospital. Ahí se da cuenta de que tiene más vocación de psicólogo que de médico. Describe el ambiente de corrupción que impera en el hospital.

Segunda parte: las carnarias

Andrés conoce a las Minglanillas (doña Leonarda, Niní y Lulú). Entabla cierta amistad con Lulú.

Una noche, Andrés y algunos amigos, realizan un recorrido por algunos lugares de Madrid: la casa de doña Virginia, abortista y alcahueta; la de Villasús, autor de dramas, un romántico trasnochado que no ha sabido dar una vida digna a sus hijas Pura y Ernestina. Se nos presenta a doña Venancia, vecina de Lulú, y a su yerno Manolo el Chafandín, un troglodita borracho y vago. Se describe a los extraños vecinos de la casa de Lulú: don Cleto, la Negra, el Maestrín, don Martín…

En el último capítulo de esta parte se produce una conversación entre Andrés y su tío Iturrioz. Andrés quiere comentar con él la interpretación filosófica de los vecinos de la casa de Lulú. Los aspectos que discuten se pueden resumir así:

Iturrioz considera todas esas vidas haciendo un paralelismo con las teorías de la lucha por la vida de Darwin: La vida es una lucha constante en que nos vamos devorando los unos a los otros.

Andrés opina que la lucha por la vida es aplicable al reino animal, no al resignado y claudicante de los hombres.

Iturrioz añade que el comportamiento humano es un reflejo del animal, y que existen muchas maneras de luchar y medrar en la vida humana, por ejemplo, el caso del tío Miserias (el usurero), sería en su correspondencia zoológica un parásito que sobrevive alimentándose de los demás.

Andrés replica que nos diferenciamos de los animales en la capacidad para tener sentimientos como, por ejemplo, la justicia.

Iturrioz concluye con la idea de que la justicia no existe, que es una invención humana, como tantas invenciones artificiales que ha creado el hombre. El mundo humano es animal y ambos comparten las mismas leyes: nacer, crecer, reproducirse y morir.

Desde la azotea en la que mantienen esta conversación se observa un colegio y un convento de frailes. Simbolizan dos actitudes en la vida: la vital (el colegio) y la artificial (el recogimiento voluntario y antinatural del convento).

Esta parte termina con Andrés preguntándose qué camino, qué actitud coger en la vida. Él es sensible e inteligente, y no está preparado para adoptar el papel de cazador, no sabe desenvolverse en ese medio: la vida.

Tercera parte: tristezas y dolores

Esta parte empieza con el último año de carrera de Andrés. Luisito empeora. Andrés viaja a Valencia para encontrar una casa en la que Luisito pueda pasar una temporada y mejore con el aire puro de la zona; parece que tiene tuberculosis. Acaba la carrera y se marcha a Valencia. Allí vive tranquilo durante una temporada, cuidando a su hermano y disfrutando de la naturaleza.

El padre de Andrés no puede sostener económicamente dos casas y, Andrés, Margarita y Luisito, se marchan a vivir a Valencia capital con unos parientes. Andrés busca trabajo, no es fácil, y decide hacer el doctorado. Pasa el invierno en Valencia.

Regresa a Madrid y lee la tesis. Dos meses más tarde se marcha a Burgos a sustituir a un médico. Allí pasa los días más plácidos de su existencia, sereno, sin inquietudes existenciales. Recibe la noticia de que su hermano ha muerto. A raíz de la muerte de su hermano sufre una nueva evolución, desde el sufrimiento pesimista anterior a la nueva indiferencia nihilista.

Cuarta parte: inquisiciones

Vuelve a Madrid. Encuentro con Ibarra, ha mejorado, estudia Ingeniería y es inventor.

Nuevas conversaciones con su tío Iturrioz:

Andrés quiere una explicación completa del origen y existencia del mundo; una explicación física y moral que aúne la Cosmología y la Biología.

Iturrioz le aconseja leer a los filósofos franceses e ingleses, más prácticos y menos metafísicos que los alemanes, por los que parece estar muy influenciado.

Andrés insiste en las teorías de los alemanes; en Kant, para quien el espacio y el tiempo no existen, sólo son fruto de nuestra inteligencia, fuera de la conciencia humana no tienen existencia.

Andrés esgrime sus ideas empiristas: la experiencia externa no es una verdad, nuestros sentidos pueden engañarnos No existen verdades absolutas, todo es relativo. Sólo la ciencia, con las leyes de causalidad, le da algún sentido a la vida. La verdad, lo que entendemos por ella, es el acuerdo unánime de todas las inteligencias.

Andrés habla del ÁRBOL DE LA CIENCIA que da una tendencia a mejorar que “mata”. El árbol de la vida ofrece, en cambio, la ignorancia, la fe, la ficción, la superstición…pero todo eso es “sano”, vida.

Iturrioz hace una crítica al racionalismo: la ciencia y el sentido materialista de la vida han dejado al mundo exento de ilusión y misterio. Por eso cree que una nueva Compañía de Jesúslo haría mejor, inculcándole valores como la serenidad y la valentía, sin sentimentalismo ni tristeza judeo-cristiana.

Quinta parte: la experiencia en el pueblo

Andrés marcha a Alcolea, pueblo manchego, como médico titular. Allí se aloja en una fonda y conoce a Juan Sánchez, el médico del pueblo, y al secretario del ayuntamiento. El pueblo es muy caluroso. Pasa el verano. Al llegar septiembre abandona la fonda y se va como huésped a una casa del pueblo.

Dorotea, la patrona, es guapa, y su marido, Pepinito, un cazurro. Andrés cura a la hija del molinero, eso le crea enemistad con Sánchez, pero va adquiriendo prestigio como médico entre la gente. Hurtado observa y describe la vida y carácter del pueblo: su talante antisocial, el caciquismo, el individualismo, la falta de inquietudes… Contempla este modo de vida, la actitud resignada, retrasada y poco crítica de estas gentes y se acrecienta, ante el desencanto, su nihilismo. Llega a la conclusión de que es mejor dejar de pensar, y decide dedicarse a observar cómo pasa la vida. Pasa en Alcolea el invierno. Empieza a frecuentar el casino y conoce al pianista y a don Blas Carreño, hidalgo acomodado. Personajes extravagantes por los que Andrés siente simpatía. Don Blas vive alejado de la realidad y alojado en el lenguaje y modo de vida cervantinos. Pero Andrés comienza a aburrirse y a desesperarse en el pueblo. En un intento por distraerse se propone escribir, cambiar las lecturas filosóficas por la literatura y la historia…pero ya está envenenado por la filosofía y nada lo motiva.

Busca nuevos modos de vida para salir del estado de desencanto en el que se halla. Así, piensa que debe casarse, pero no está dispuesto a sacrificar su independencia. Entonces decide cambiar su alimentación y hábitos de vida, y mejora. Entra en una especie de ataraxiay se siente tranquilo. Pero cada vez muestra más antipatía por la gente del pueblo y es correspondido. En Alcolea aún se siente más marginado que en Madrid. En primavera pide la dimisión y se va. La noche anterior a su marcha hace el amor con Dorotea. Andrés se siente legitimado para cometer este acto, el marido engañado es un miserable idiota que no se merece a su mujer. De vuelta a Madrid para en Aranjuez y pasa allí tres días. Está desconcertado por su actitud.

Sexta parte: la experiencia en Madrid

De vuelta a Madrid estalla la guerra con Cuba y Filipinas. Andrés consigue una sustitución de tres meses. Ante la guerra, observa el patriotismo hueco de los españoles, lleno de palabrería exaltada. Después del desastre todo el mundo sigue viviendo con total indiferencia ante lo ocurrido.

Visita a su tío Iturrioz y mantiene con él otra conversación en la que le habla de Alcolea y del espíritu resignado de los pobres. Iturrioz lanza la tesis nietzscheana de que el esclavo tiene espíritu de esclavo, la cobardía del pobre es la que le impide avanzar, evolucionar y desasirse de sus trabas.

Reencuentro con Montaner, está en el paro; y con Julio, al que le va muy bien en la vida; él ha medrado gracias a su falta de escrúpulos. También ve a Ibarra, quiere irse al extranjero para patentar sus inventos .España es un país que no financia ni cree en el progreso. Reencuentro también con Lulú, ha conseguido poner una tienda gracias al matrimonio interesado de su hermana Niní con un viejo rico.

Andrés consigue trabajo como médico de Higiene. Se va haciendo cada vez más antisocial. Desprecia por igual a ricos y a pobres: a unos por explotadores y a los otros por dejarse explotar resignadamente.

Abandona el trabajo porque el trato con prostitutas, chulos y amas lo deprimen cada vez más. Sigue visitando a Lulú y consigue trabajo como médico de La Esperanzaasistiendo a pobres. El trato con los pobres, su ignorancia, su miseria y su resignación absurda, hacen más agrio y agresivo su carácter.

En una de sus visitas a antiguos conocidos encuentra a Villasús, se ha vuelto loco y vive en la más absoluta miseria. Días después muere y en el velatorio sus amigos —poetas bohemios como él— se comportan de una manera patética y surrealista suponiendo que el muerto sufre catalepsia. Frecuenta cada vez más a Lulú. Se le declara, sin pasión, como casi todo lo que hace en la vida.

Séptima parte: la experiencia del hijo

En otra de sus conversaciones con Iturrioz, Andrés, muy sensible en el tema de la herencia genética, le plantea a su tío el problema que acarrearía el hecho de que dos personas débiles se casen y procreen.

Toma la decisión de casarse con Lulú. Consigue un trabajo como traductor de libros de medicina, y se aleja del trato humano con los pacientes. Entra en una época de paz y calma. Otra ataraxia.

Todo va bien hasta que Lulú empieza a deprimirse ante la negativa de Andrés a tener hijos. Andrés cede, y al quedarse embarazada su mujer le vuelven los viejos miedos. Teme que se abra esa ventana al abismo que le produce vértigo. Había conseguido una vida organizada, tranquila, anodina, y teme que la responsabilidad que supone ese hijo le despierte todos los fantasmas que había conseguido dormir con tantos esfuerzos. Empieza a tomar morfina para no pensar.

En el parto muere el niño y a los pocos días Lulú. El día del entierro Andrés se suicida envenenándose.

El libro termina con la reflexión de Iturrioz. Andrés muere sin dolor, no se suicida movido por la desesperación, ni por el sufrimiento de perder a sus seres queridos. Es por nihilismo. Era un inadaptado para la vida y ésta le ofreció un pequeño hueco acogedor con el matrimonio de Lulú. Al desaparecer Lulú ya no sabe qué hacer, de no haber existido ella probablemente se habría suicidado antes. En realidad siempre estuvo muerto. Su excesiva consciencia le impedía disfrutar de la vida.

Estructura

En un principio nos encontramos con una estructura deshilvanada; aparecen entremezclados personajes, anécdotas, situaciones, lugares…que hacen difícil la organización de la obra.

Pero esto es a simple vista, en el fondo existe una estructura interna muy coherente en la novela; y será la figura del protagonista, presente en todos los capítulos, y su evolución psicológica, las que conferirán unidad a la obra.

Estructura externa

53 capítulos divididos en 7 partes.

Estructura interna

Proponemos la siguiente:

Primera parte (I y II). Etapa de formación de Andrés

Conoce a sus principales amigos: Aracil, Montaner…Ha pasado la experiencia de la enfermedad de su hermano, ha conocido a Lulú. Y termina esta parte con la carrera acabada y planteándose la postura que debe tomar en la vida (el colegio o el convento).

Segunda parte (III). Del pesimismo al nihilismo

Con la enfermedad y muerte de Luisito las preguntas y reflexiones que se planteara al principio siguen desarrollándose en esta parte, conduciéndolo a un mayor pesimismo y desorientación.

En la figura de su hermano pequeño, sensible e inteligente, y de su amigo el Choriset, salvaje y primitivo, Andrés afianza sus teorías darwinistas aplicadas al mundo humano: el fuerte sobrevive.

En esta parte Andrés siente incertidumbre, aburrimiento y desconcierto. Aquí se pone de manifiesto la evolución de su personalidad: va pasando del pesimismo al nihilismo.

Tercera parte (IV). Intermedio reflexivo

Disquisiciones filosóficas con su tío Iturrioz: el árbol de la ciencia mata, porque simboliza la verdad y, por tanto, el sufrimiento; el árbol de la vida es sano, porque simboliza la mentira útil.

La inteligencia y la ciencia son propias de seres decadentes, porque matan. Iturrioz toma partido por la vida, por la mentira biológicamente útil, Andrés por la verdad y la ciencia.

Este problema tiene de fondo una contraposición racial: el semitismo, que representa la mentira interesada.

Cuarta parte (V y VI). Nuevas experiencias

Médico en Alcolea. Presenta la idiosincrasia del pueblo: insolidaridad, estupidez, caciquismo... Primera experiencia sexual.

Vuelta a Madrid. Reencuentro con Lulú y viejos amigos: Aracil, Montaner, Ibarra, Villasús…

Guerra de Cuba. Se acrecienta su pesimismo.

Quinta parte (VII). Desenlace

Se casa. Mueren su mujer, su hijo y él.

Personajes

Baroja describe a los personajes principales a través de la evolución que en el transcurso de la novela van sufriendo su carácter e ideas. En cambio, los personajes secundarios son descritos desde el momento de su presentación.

Andrés

Protagonista indiscutible de la novela. Está presente en los 53 capítulos del libro.

Empieza a formarse intelectualmente con el aporte de conocimientos heterogéneos; en su biblioteca encontramos: tratados de Medicina y Biología, novelas, una Historia de la Revolución francesa…

Ya en su época de estudiante se da cuenta de que le preocupaban más las ideas y los sentimientos de los enfermos que los síntomas de la enfermedad.

Al principio aparece con ideas republicanas, pero desconocemos realmente sus inclinaciones políticas. No se decanta por ninguna clase social, desprecia tanto a ricos como a pobres, por los defectos de ambos. Él cree en clases de personas, y muestra una tendencia aristocrática en su constante desprecio por la vulgaridad.

Es un hombre de acción que se topa con una gran masa ignorante, resignada y cobarde, incapaz de cambiar las injusticias de la vida. Esto, unido a su talante rebelde y crítico le agrían el carácter y lo convierten en un hombre pesimista.

Andrés es frío para el amor, no siente pasión por nada en la vida, sólo por desentrañar la lógica que la rige y los misterios que entraña. Ante la falta de respuestas metafísicas y la decepción por el comportamiento humano termina hundiéndose en una angustia existencial que lo conducirá al suicidio.

Físicamente nada sabemos de él, Baroja parece querer centrar toda nuestra atención en el aspecto psicológico.

¿Por qué hombre de acción?

A pesar de su pesimismo y escepticismo. Andrés demuestra a lo largo de la novela ser un hombre de acción. Muestra un espíritu crítico y rebelde. Lucha, cuando tiene ocasión, contra la hipocresía, la crueldad y la cobardía. Así:

Se opone al modo de vida de su padre y a su carácter injusto y tiránico.

Insulta al médico del hospital San Juan de Dios por su crueldad y el maltrato que inflige a los enfermos.

Se impone al director de un periódico, con el que había salido de juerga, porque estando en casa de Villasús se burló de éste y le gastó bromas estúpidas y de mal gusto.

Defiende a Lulú haciéndole frente a Manolo el Chafandín con una silla; Aracil, que está con él, se retrae.

En Alcolea defiende la verdad e intenta hacer justicia con el tío Garrota, al que el pueblo acusa de asesinato sin pruebas.

Julio Aracil

Amigo de Andrés, compañero de carrera, untipo semita. Realista, materialista, pragmático. Mas listo que inteligente. Un adaptado a la vida en la que, gracias a su falta de escrúpulos, consigue medrar y vivir holgadamente. Físicamente es moreno y de ojos saltones.

Montaner

Rubio, ojos azules, del tipo semita más que del ibero. Monárquico, simpatizante de la burguesía y la aristocracia. Al principio choca ideológicamente con Andrés, pero con el tiempo llegarán a tener cierta complicidad. Andrés entabla cierta amistad con él, discuten sobre política, literatura y música, pero eso le gusta porque demuestra que tiene ideas.

Fermín Ibarra

Enfermo de artritis. Poco se sabe de él. Termina curándose y sorprende con sus dotes de inventor. Se marcha a Bélgica a patentar sus inventos ante la falta de iniciativa española para invertir en nuevos proyectos.

Rafael Sañudo

Estudiante de Ingeniería. Wagneriano.

Antonio Lamela

Estudiante mayor. Andrés se hizo su amigo porque los dos tenían una vida interior distinta al resto de los estudiantes. Romántico y quijotesco; con su idealismo deforma la realidad hasta el punto de ver a su fea amada como una guapísima dama. Al mismo tiempo es juerguista y se emborracha a menudo, pero lejos de caer en contradicción por sus extremas actitudes él dice que practica un idealismo práctico, su lema era hay que darle al cuerpo lo que es del cuerpo, y al alma lo que es del alma.

Letamendi

Profesor de Andrés. Publica un libro en el que hace una aplicación de las Matemáticas a la Biología. Al principio Andrés se convierte en un seguidor de sus teorías, pero termina dándose cuenta de que su palabrería no tiene ningún rigor científico.

Lulú

No es muy agraciada pero tiene gracia, cierto humor sarcástico y ácido. Es inteligente, pesimista y un poco neurótica, algo congénito en ella pues desde pequeña mostraba actitudes extrañas. No es convencional y resulta poco femenina. Por su valentía y agudeza parece distinta al resto de las mujeres, de ahí que a Andrés le guste conversar con ella; pero, ya casada, sucumbe al instinto femenino de querer ser madre.

Doña Leonarda y Niní

Madre y hermana de Lulú. Venidas a menos e incapaces de aceptar la realidad de su pobreza. Viven del cuento y sólo aspiran a un matrimonio de conveniencia para Niní que las saque del estado de miseria en el que viven.

Villasús

Poeta, dramaturgo. Su romanticismo y vida bohemia le resultan estériles a Andrés porque no es una actitud activa ante la vida ni le permiten vivir decentemente. Muere loco y en la miseria.

Iturrioz

No está caracterizado realmente como un personaje en la obra. Es más bien un pretexto del autor, una especie de intelecto puesto al servicio del intelecto antagonista de Andrés para que éste pueda discutir sus tesis científicas y filosóficas. Muerto Andrés, sólo queda una inteligencia lúcida capaz de interpretar las verdaderas causas de la muerte del protagonista y de cerrar la novela: Iturrioz.

Otros

Dorotea. La patrona de Alcolea. Buena, guapa, resignada a los convencionalismos, aunque no hundida en ellos: sabe aprovechar la ocasión que le brinda Andrés la noche anterior a su marcha.

Pepinito. Marido de Dorotea. Vulgar, cazurro, salvaje.

Don Juan Sánchez. Médico de Alcolea. Hipócrita y mala persona. Sólo aspira a tener clientes y prestigio aun por encima de la ética profesional.

Don Blas Carreño y el Pianista. El primero, hidalgo acomodado en Alcolea, y el segundo, su amigo. Forman una pareja simpática y extravagante. Se comunican con el lenguaje cervantino y viven totalmente ajenos a la realidad.

El Choriset. Amigo de juegos de Luisito durante su estancia en Valencia. Al ser insensible, salvaje y muy sano físicamente, representa la antítesis de Luisito. Este niño parece haberse acomodado ya bajo la sombra del árbol de la vida. Su aparición, como la de tantos personajes, es pasajera en la obra, pero muy significativa para las tesis del protagonista, su dureza e insensibilidad lo hacen un ser perfectamente adaptado a la vida a la que, sin duda, dominará.

Entre el vecindario de Lulú podemos destacar a algunos personajes como:

Doña Venancia. Encarna la resignación y sacrificios del pobre. Asume su condición social sin esperanzas de mejora, como si fuera una herencia genética. Todo lo da, nada espera. A Andrés le decía así hemos encontrado el mundo y así lo dejaremos.

La tía Negra. Alcohólica y republicana.

Doña Pitusa. Pedía limosna, era aficionada al aguardiente y vivía con su hijo, el Chuleta, trabajador de funeraria, vengativo y rencoroso.

La Paca. Gallega, dueña de una casa de huéspedes.

Don Cleto. El filósofo del barrio. Venido a menos, pero culto y educado. Destaca su carácter

estoico.

El Maestrín. Manchego, vive de una droguería. Pedante y sabihondo.

El tío Miserias. El mote le viene de su oficio de prestamista usurero. Es un personaje mezquino y oscuro.

Tiempo

La acción transcurre en unos diez años. Quizá Andrés muriera cuando contaba 28 años, aproximadamente.

Primera parte. En ella se desarrolla casi toda la carrera de Andrés: primer curso, verano, segundo curso, verano, tercer curso, verano, la mitad del cuarto curso.

Segundaparte. Vagas referencias temporales (el Carnaval). Suponemos que acaba cuarto curso, aunque no se hace mención a exámenes finales.

Terceraparte. Comienza con el último año de carrera. Se licencia en junio. Se prepara el doctorado. Se examina en mayo del doctorado y lee la tesis. Marcha a Burgos en donde permanece dos meses. Trece meses aproximadamente.

Cuartaparte. Pasa un verano en Madrid.

Quintaparte. Un año en Alcolea.

Sextaparte. Pasa un año aproximadamente: tres meses sustituyendo a un médico, principios del otoño, llega el verano.

Séptimaparte. Transcurre en un año y nueve meses aproximadamente. Esta parte comienza con la boda de Andrés y al año de casados Lulú se queda embarazada. El bebé muere en el parto, Lulú tres días después y Andrés el día siguiente.

Espacio

Primera y segunda parte: Madrid, la facultad, bares, antros, casas de vecinos…

Tercera parte: Valencia. Vuelta a Madrid para leer la tesis. Dos meses de sustituto en un pueblo de Burgos.

Cuarta parte: desde Burgos vuelta a Madrid.

Quinta parte: Alcolea (La Mancha). Tres días en Aranjuez.

Sexta y séptima partes: Madrid.

Temas que trata Baroja desde una perspectiva crítica

En la novela se pone de manifiesto el malestar de la época y, en concreto, la ideología de la Generación del 98 a la que pertenecía Baroja. Así:

Crítica del escaso ambiente cultural que existía en la época (ambiente grotesco entre los estudiantes, falta de seriedad y rigor entre los profesores…) y del escaso interés del gobierno para invertir en ciencia (Ibarra tiene que irse a Bélgica para patentar sus inventos. Tampoco existen en España laboratorios de Fisiología para que los alumnos de Medicina puedan hacer prácticas).

Crítica de la crueldad humana; la piedad no aparecía en el mundo, pensaba Andrés.

Los alumnos de la clase de disección maltratan sin piedad a los cadáveres.

Doña Virginia, abortista, explota y vende mujeres.

El médico de San Juan de Dios maltrata a los enfermos.

Compasión por Dorotea ante el machismo de su marido.

Desprecio por la fiesta de los toros. El espectador de las corridas tiene una moral cobarde porque exige el valor de otros.

Crítica de la vulgaridad, a la miseria espiritual en todas sus facetas que impide conseguir una vida digna: Doña Venancia, Manolo el Chafandín, Doña Virginia, los amigos que se burlan de la locura de Villasús…

Crítica del carácter individualista español. Impide el asociacionismo y nos hace insolidarios y envidiosos: ruina de Alcolea, competitividad entre los médicos…

Crítica de la represión sexual de la cultura de la época. Provoca la aparición de una pornografía sucia y clandestina, de mal gusto; lo contrario de lo que ocurre en Inglaterra, en donde la naturalidad del sexo se manifiesta en revistas eróticas de mejor calidad.

Crítica del patriotismo. Crítica al falso patriotismo que muestran los españoles en su actitud ante el conflicto bélico de Cuba: patriotismo hueco y exaltado al inicio de la guerra y, olvido e indiferencia cuando se pierden las colonias. Pero, por otro lado, tampoco se admiten en la obra las críticas a España porque sí, sin argumentos de peso. En el viaje en tren hacia Alcolea un pasajero se queja de la ineptitud de los españoles porque en la estación se cometió un error al darle un billete de segunda y no de primera como él quería. El viajero despotrica de España a la que considera incivilizada e inculta respecto a Europa y América. Otro viajero lo acalla contundentemente. Andrés aplaude interiormente esta intervención.

Crítica de la bohemia y del romanticismo estériles. No son más que actitudes egocéntricas que dan la espalda a la realidad, inactivas y vacías de compromiso. Quizá el ejemplo más representativo de la obra sea el caso de Villasús: su vida desgraciada, la incapacidad para criar a sus hijas decentemente, su patético velatorio…

Crítica de los pobres, que se dejan explotar asumiendo su espíritu de esclavos. A su ignorancia e inconsciencia por procrear proles careciendo de medios: La fecundidad no puede ser un ideal social. No se necesita cantidad, sino calidad o El perpetuar el dolor en el mundo me parece un crimen.

La cuestión racial está presente en el trasfondo de la obra. La actitud y talante de muchos personajes están interpretados desde un punto de vista racial que conlleva una actitud moral. Así, aunque es Iturrioz el que hace la clasificación en dos tipos humanos, será Andrés el que la aplicará a lo largo de la novela para explicar el comportamiento de algunos personajes.

Iturrioz hablaba del tipo ibérico y del tipo semita: Al tipo ibérico asignaba el doctor las cualidades fuertes y guerreras de la raza; al tipo semita las tendencias rapaces, de intriga y de comercio.

De esta manera Andrés considera a Aracil como un tipo semita, Era un verdadero fenicio, y a Montaner Más del tipo semita que del ibérico, también el padre Juan entraba dentro de este grupo.

Pero la cuestión racial le ofrecerá una interpretación aún más amplia: el semitismo ha originado la religión judeo-cristiana que Con sus impostores ha dominado el mundo, es una religión que ensalza la debilidad humana, pero La mentalidad científica de los hombres del norte de Europa barrerá el carácter semítico.

También comenta a Lulú: Tenemos sangre semita. De ese fermento malsano, complicado con nuestra pobreza, nuestra ignorancia y nuestra vanidad, vienen todos los males.

En general aparece una crítica muy nietzscheana en la que se ensalza al hombre de acción. El desprecio de Andrés va dirigido hacia todos aquellos que no lo son y no tienen la voluntad de serlo: los ricos porque viven acomodados en su posición, los pobres por no luchar para dejar de serlo, los idealistas y poetas por su heroísmo cómico y ridículo que los convierte en socialmente inactivos.

Novela noventayochista

Nos encontramos, ante todo, frente a una novela filosófica. Los conflictos existenciales son el centro de la obra. España, los problemas existenciales y el análisis y reflejo de la intrahistoria son los pilares de la novela y el ensayo noventayochistas. Esta obra es una de las más representativas de la Generación. Los tres temas aparecen suficientemente reflejados.

España. La crítica del punto anterior, lanzada por Andrés hacia instituciones, cultura y carácter españoles, no hace más que poner de manifiesto la preocupación que por España sintió la Generación del 98. España estaba enferma, y para combatir la enfermedad primero hay que diagnosticarla, aunque para eso sea necesario zarandear al enfermo, sólo así podrán erradicarse los males.

La intrahistoria. Reflejada en esa amplia galería de personajes insignificantes (amas de casa, prostitutas, tenderos, secretarios, profesores, estudiantes, campesinos…) en la idiosincrasia de la vida rural y urbana (liberales, conservadores, tertulias, clases sociales…). Son, en el caso de esta novela, imprescindibles e inseparables de la crítica a España, la causa y objeto de estudio de esa enfermedada la que nos referíamos antes.

En cuanto al aspecto existencial podríamos decir que es el eje argumental de la obra, hasta el tema de España parece girar en torno a él, y todo, a su vez, en torno al protagonista, Andrés Hurtado. Andrés intenta hallar el sentido de su existencia en la religión, la ciencia, la filosofía, en el amor… pero en nada de esto halla la felicidad, ni siquiera la paz; lo más que consigue es un estado de ataraxia en dos o tres épocas de su vida. Así:

La religión. Ni siquiera cree en la utilidad de la fe, la considera peligrosa porque abre una puerta a lo arbitrario. Participa de las ideas de Kant en que los postulados de la religión son indemostrables.

La ciencia. Tampoco ofrece una solución al sentido de la vida; al contrario, la ciencia y el conocimiento agudizan el sufrimiento humano. Las teorías de Darwin también ponen su nota de pesimismo, porque la solución que ofrecen es la lucha por la vida, en la que los ganadores son los más fuertes. La vida se le presenta a Andrés como una lucha cruel en la que las personas más instintivas, más primitivas, devoran. Y derrotan a los débiles, a los sensibles como él.

La filosofía. También lo arrastra a la angustia vital. La ciencia le ofrecía una descripción de los hechos, la filosofía sólo una explicación racional de los mismos.

Como muchos personajes noventayochistas, Andrés muestra en el transcurso de la obra la dicotomía hombre de acción/hombre de no acción.

Al principio se muestra combativo, activo; manifestando una gran influencia nietzscheana, y adopta posturas anticristianas, antisemitas, estoicas…, pero conforme se va hundiendo y aumenta su desencanto observamos en él la influencia de Schopenhauer, y se convierte en un ser inactivo que se abandona a la vida, y que sólo para abandonarla recupera las fuerzas.

Las dos corrientes del Irracionalismo alemán, tan importantes en el pensamiento del 98, Vitalismo y Pesimismo, aparecen simbolizadas en la figura de Andrés; éste, alter ego de Baroja, pasa de ser un hombre de acción (Nietzsche-Vitalismo) al de no acción (Schopenhauer-Pesimismo)

Kant es quizá el filósofo que está más presente en las conversaciones con su tío, pero a diferencia de los anteriores éste es más metafísico, junto con los empiristas le hacen comprender la relatividad de la vida y de sus verdades, pero toda la abstracción de estas teorías es lo que las hace menos dolorosas, le producen a veces vértigo metafísico, pero no el sufrimiento real y continuo que le dejan los pensamientos sobre las teorías humanas de Nietzsche y Schopenhauer.

El amor. Lo vive como una experiencia frustrante, fría, exenta de pasión. El amor conlleva matrimonio, y éste hijos, responsabilidades, la pérdida de la independencia física y espiritual. Su mentalidad científica y analítica le hace describirlo como la confluencia del instinto fetichista y del instinto sexual. Para él, el hombre ha revestido el deseo de procreación con una mentira poética llamada amor, el amor es un engaño.

Estilo y técnica narrativa

Baroja es la máxima expresión del estilo antirretórico que caracteriza a la Generación. Junto con Azorín, introdujo en España la novela impresionista: poca acción, intercalada de continuas reflexiones y gran subjetividad en las descripciones. No olvidemos que el Impresionismo tiene su origen en la técnica pictórica que más tarde emuló la literatura en sus descripciones de personajes y lugares. La introducción de esta técnica fue una de las principales aportaciones del 98.

Sobre los personajes

Baroja es parco en descripciones y breve en el momento de realizarlas. Se limita, con suma agudeza, a entresacar los rasgos más característicos de los personajes. Salvo en contadas ocasiones, como en el caso de Lulú y Aracil, no suele mostrar una visión de conjunto del personaje; prefiere centrarse en algún detalle significativo como la nariz, la mirada, el habla, algún defecto…

Los retrata sometiéndolos a un análisis clínico, frío, en el que no quedan libres muchos de ellos de las comparaciones e identificaciones con el mundo animal. Así:

Letamendi, Tenía cierto tipo de aguilucho: la nariz corva, los ojos hundidos y brillantes…

JaumeMasó, Tenía la cabeza pequeña, el pelo negro, muy fino, la tez de un color blanco amarillento y la mandíbula prognata.

En el Café del Siglo encontramos a una mujer chatorrona gorda, la cara de una expresión viva, con el colmillo retorcido y la mirada de jabalí.

De doñaVirginia dice que es una mosca sarcófaga.

De elChuleta, que tenía ojos de besugo.

De donJuanSánchez, Era un hombre grueso, rubio, de ojos azules, inexpresivos, con una cara de carnero, de aire poco inteligente.

Sobre el paisaje

En el caso del paisaje aplica la técnicaimpresionista atendiendo más a la ambientación que a la realidad y precisión del lugar.

No muestra directamente, sugiere a través de un velo de sensaciones en el que la luz, el sonido, el calor y el frío adquieren gran relevancia en sus descripciones.

Fiel a su estilo, se las ingenia para captar esas impresiones del lugar con el uso de algunos adjetivos, poca retórica y tendencia a la frase breve, decantándose por la yuxtaposición.

En la novela, son los viajes de Andrés al pueblo de Valencia y a Alcolea, así como la estancia en ellos, los que nos brindan la oportunidad de observar esa capacidad descriptiva de Baroja con la que, como el pintor impresionista, esboza trazos imperfectos, pero brochazos rápidos y precisos, amalgamando el color para producir un gran efecto visual. Veamos algunos ejemplos:

Aclaraba el cielo; una franja roja bordeaba el campo.

A lo lejos se veía el mar, una mancha alargada de un verde pálido.

Se veían casas blancas, azules, verdes, rosadas…

Los palomares se levantaban como grandes jaulones ennegrecidos.

Andrés contemplaba el pueblo dormido bajo la luz del sol y los crepúsculos esplendorosos.

El día se preparaba azul, sin una nube; el sol, brillante.

En la calle un farol parpadeaba triste y soñoliento.

La calledeAlcolea, descrita a través de claroscuros:

El sol, que al mediodía la cortaba en una zona de sombra y otra de luz, iba a medida que avanzaba la tarde escalando las casas de una acera hasta brillar en los cristales de las buhardillas y en los luceros, y desaparecer.

Una tardedeverano, unasiesta, quedan sometidas a la luz y al sonido:

Por el resquicio de las maderas entraba una claridad brillante como una lámina de oro; de las vigas negras, con los espacios entre una y otra pintados de azul, colgaban telas de araña plateadas. En el patio seguía cantando el canario con su gorjeo chillón, y a cada paso se oían campanadas lentas y tristes.

En su cuarto echaba una estera en el suelo, y se tendía a oscuras. Por la rendija de la ventana entraba una lámina de luz; en el pueblo dominaba el más completo silencio; todo estaba aletargado bajo el calor del sol; algunos moscones rezongaban en los cristales; la tarde, bochornosa, era interminable.

Objetos, mar, calles; no parecen tener valor en sí mismos dentro del marco descriptivo, sino por la sensación de luz que transmiten o por el reflejo indirecto de sus sombras o como simples vehículos por los que el sol y la oscuridad se deslizan:

La luz del candil, al iluminar aquel antro, parecía agrandar y achicar alternativamente el vientre abultado de las vasijas.

El sonido está presente, casi a la par que la luz, pero es otra vez la técnica impresionista la que le hace difuminarlo, amortiguarlo, convirtiéndolo en ecos que se pierden en la tarde: sonidos de campanas adormecidas en el letargo del verano, chicharras de siesta, golondrinas gritando en la primavera…

En Madrid, las descripciones se limitan básicamente a interiores. Aquí los objetos y decorados adquieren protagonismo propio. Aunque estos lugares se presten menos que los espacios abiertos para la aplicación del impresionismo, Baroja no descuidará el gusto por los ambientes: rancio y antiguo el de la facultad, oscuro y maloliente el del hospital, mísero el de las buhardillas…

Muchas de las descripciones de Madrid las hace Andrés gracias a su afición a encaramarse en lugaresaltos, así que los tejados están muy presentes en su vida. La soledad de las alturas le ofrece la idoneidad para la reflexión y una posiciónprivilegiada para observar el comportamiento humano.

Siendo estudiante se instala en un trastero desde donde observa las buhardillas circundantes y a sus moradores. Todas las conversaciones que mantiene con su tío tienen lugar en la azotea de éste, su Jardín de Epicuro, o en Valencia, después de cenar, se subía a la azotea para pensar.

Párrafo breve y al diálogo directo

Los diálogos más extensos se dan entre Andrés y su tío Iturrioz, algunos con Lulú, y otros muy rápidos con algunos amigos. Son breves y ágiles, pero densos de contenido. Es el monólogo interior del protagonista el que parece dominar la obra.

Lenguaje

Respecto al lenguaje; la sencillez, claridad y precisión es lo que más lo caracterizan, huyendo siempre del retoricismo. Baroja reproduce coloquialismos, jergas…adaptando de forma muy realista el habla de los personajes a su condición:

Dice el Chafandín: A mí ningún pollo ñeque me toma el pelo.

En Valencia se oye: ¡Eh, tú, che!

Lulú a don Cleto: De pira ¿eh? Es usted un perantón.

La compañía de cómicos: ¡Molina, que la característica te llama!

Lulú dice a doña Virginia: ¡Valiente tía cerda! y¡Qué tía guarra!...

La única dificultad que en este sentido puede presentar la obra es la cantidad de tecnicismos del ámbito de la filosofía y la ciencia.

Técnica

Baroja decía que sus obras carecían de técnica porque no las planeaba.

En El árbol de la ciencia se advierte la ausencia de un proyecto previo: situaciones acabadas a duras penas, acciones rematadas sin tiempo, personajes que se quedaron en el camino y que nunca más se supo de ellos…

Realmente ni esos personajes ni sus historias son imprescindibles para el hilo argumental. Baroja los utiliza a su conveniencia sin importarle que el lector conozca sus destinos. Cuando alguno de ellos retorna a la historia no es más que para confirmar las tesis del protagonista o para conformar su evolución. De manera que aparecen girando como satélites en torno a ese ser pensante que observa cómo una inercia ciega e irracional les impide desviarse de la órbita.

Aunque parezca paradójico, precisamente esa “ausencia de técnica” es la que nos ofrece los buenos frutos de esta novela. Quizá todo parezca improvisado, demasiados personajes, situaciones inconclusas…a cambio, la riqueza temática, dinamismo y agilidad.

Rechaza la concepción de la “novela cerrada” regida por el gusto clásico de la unidad. Opta por la “novela abierta”, que no obedece a ningún plan preconcebido. Decía: La novela es un saco donde cabe todo.

Baroja comparaba la actitud del novelista con la de un paseante; algunos programan el paseo, adónde van, cuánto tardarán…otros, en cambio, se encaminan sin rumbo fijo y no saben lo que encontrarán en el trayecto: una simple flor puede entretenerlos, un sendero desviarlos…

Esa cantidad de personajes y anécdotas del Árbol de la ciencia son las flores y senderos del paseo improvisado del autor; más gratificante y ameno, quizá, que la meta impuesta.

Ataraxia: ideal de la corriente del Estoicismo. Estado permanente de serenidad e imperturbabilidad.