"Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas... me estremece pensar y saber que se mutilan, bajo pretextos inanes de corrección política más o menos oportunos, y que unas manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no sólo mortalmente aburridos, sino, además, necios"

![]()

Probablemente, su marcha no se deba sólo al curso natural de la vida, que acaba siempre ahí. Quizá, quiso irse definitivamente al otro lado del cuento para permanecer agarrada a las palabras inventadas, a los que son de verdad, lejos, muy lejos, de esos textos oficiales, artificiales, textos rendidos a esa expresión que tanto odiaba, a lo "políticamente correcto", es decir, rendidos a la censura que prohíbe la visión del sufrimiento, que vela la realidad para que no pueda ser contada. La amputación de las historias para ocultar la tragedia provocaba su ira. Curiosamente, ahora algunos políticos argumentan, para no abrir comedores escolares, que la miseria se haría demasiado visible. Prohibir la literatura, prohibir la vida... seguir bailando como bobos la misma música repetida en el turbio teatro de tantas vanidades, de tantas fechorías. Ahora es ella la que está al otro lado del espejo, contando cuentos, sin parar, a los habitantes complacidos de ese lugar. Supongo que a veces se tomará un descanso para escuchar las historias que allí le regalan.

Una vez soñé que me encontraba con ella. Y que pasábamos la tarde charlando en una cafetería, con una botella de Cardhu haciendo de testigo menguante. Sólo hablamos de un tema, de la película 'La noche del cazador', de Charles Laughton... de niños, de pesadillas, de monstruos, de ángeles, del aprendizaje del sufrimiento, de ser niños, pero no imbéciles, de la imaginación que puede salvar, de correr a oscuras, de noche, por medio del bosque, porque nos están persiguiendo para matarnos, de encontrar esa casa, de encontrar más niños, de salvarnos, de vivir.

(LEI)

Reproducimos, en primer lugar, uno de los fragmentos más impresionantes (permanece en la memoria desde hace muchos años) de toda la literatura de la autora. Podemos recrearnos en esa progresiva tensión, disfrutar de esos fogonazos poéticos (... se dio cuenta de cómo le estaban mirando las mujeres, el mozo del establo y la luna... Rígida, con la cara tapada, estaba la muerte servida en el lecho... Entonces rodó de un solo tajo todo el calor de la noche. Por uñas y ojos, le entró invierno...) que se columpian entre lo más siniestro y lo más bello, como ecos lorquianos jamás pensados, podemos, en fin, ver la escena, como si el mejor director de cine de todos los tiempos la hubiese rodado en un momento de mágica inspiración.

"En la aldea ocurría algo extraño. La puerta de la empalizada estaba abierta. Por encima del tejado se había parado la luna. En el patio, tres mujeres estaban sentadas en el suelo, en hilera, con los mantos sobre la cabeza y las manos abandonadas en las rodillas. Manos de campesina, ociosas, abandonadas sobre la falda negra. Esto le dio la verdadera sensación de anormalidad. Los pies de Juan Niño se detuvieron. Entonces se dio cuenta de cómo le estaban mirando las mujeres, el mozo del establo y la luna. ¡Oh, luna quieta! Nadie le había contado a Juan Niño el cuento del viejo que llevaba leña a la luna, pero también a él prendía los ojos, como a todos los niños del mundo. En la puerta de la casa apareció una de las criadas. Al verle, se tapó la cara como si fuera a llorar. Juan Niño comprendía que debía continuar avanzando, avanzando, hasta que una fuerza ajena y superior se lo impidiera. Cruzó el patio y subió la escalera. En el cuarto de la madre había luz, y en el suelo se recortaba el cuadro amarillo de la puerta. Era una luz especial, una luz con olor, gusto y tacto. No había en ella nada violento ni deslumbrante. Vidriosa y densa, emborronaba la oscuridad como un aliento. Siguió avanzando, menudo y solemne, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Al cruzar el umbral, su sombra apenas dejaba en el suelo un negro parpadeo. En todo él había algo de temblor estelar, de hierba azotada. Se detuvo, al fin, junto a los barrotes de la cama. Rígida, con la cara tapada, estaba la muerte servida en el lecho. Allí, la cintura breve y negra y las manos amarillas que no iban a tocar más su cabeza. La habitación parecía llena de moscas que zumbaran. Entonces rodó de un solo tajo todo el calor de la noche. Por uñas y ojos, le entró invierno, y parecía que huía su sangre como un río. ¡Ser niño, tener sólo cinco años! de pronto, se encontró abrazado a ella frenéticamente, sin un solo golpe de corazón. Era como si la vida se le hubiese detenido y ya nunca más pudiera volver a respirar. Le arrancó el lienzo de la cara, y la vio hinchada, de color morado y sanguinolento. Se había ahorcado."

(Ana María Matute, Fiesta al noroeste. Cátedra, Madrid 2001)

A continuación una de la mejores entrevistas (tan didáctica como sentimental), que ha ofrecido Ana María Matute en televisión.

La entrevista: Ana María Matute

"El cuento llega y se marcha por la noche, llevándose debajo de las alas la rara zozobra de los niños. A escondidas, pegándose al frío y a las cunetas, va huyendo"

![]()

Pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe escribirse y lleva de voz en voz paisajes y figuras, movidos más por la imaginación del oyente que por la palabra del narrador.

He llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos. Pero los cuentos son viajeros impenitentes. Las alas de los cuentos van más allá y más rápido de lo que lógicamente pueda creerse. Son los pueblos, las aldeas, los que reciben a los cuentos. Por la noche, suavemente, y en invierno. Son como el viento que se filtra, gimiendo, por las rendijas de las puertas. Que se cuela, hasta los huesos, con un estremecimiento sutil y hondo. Hay, incluso, ciertos cuentos que casi obligan a abrigarse más, a arrebujarse junto al fuego, con las manos escondidas y los ojos cerrados.

Los pueblos, digo, los reciben de noche. Desde hace miles de años que llegan a través de las montañas, y duermen en las casas, en los rincones del granero, en el fuego. De paso, como peregrinos. Por eso son los viejos, desvelados y nostálgicos, quienes los cuentan.

Los cuentos son renegados, vagabundos, con algo de la inconsciencia y crueldad infantil, con algo de su misterio. Hacen llorar o reír, se olvidan de donde nacieron, se adaptan a los trajes y a las costumbres de allí donde los reciben. Sí, realmente, no hay más de media docena de cuentos. Pero ¡cuántos hijos van dejándose por el camino!

Mi abuela me contaba, cuando yo era pequeña, la historia de la Niña de Nieve. Esta niña de nieve, en sus labios, quedaba irremisiblemente emplazada en aquel paisaje de nuestras montañas, en una alta sierra de la vieja Castilla. Los campesinos del cuento eran para mí una pareja de labradores de tez oscura y áspera, de lacónicas palabras y mirada perdida, como yo los había visto en nuestra tierra. Un día el campesino de este cuento vio nevar. Yo veía entonces, con sus ojos, un invierno serrano, con esqueletos negros de árboles cubiertos de humedad, con centelleo de estrellas. Veía largos caminos, montañas arriba, y aquel cielo gris, con sus largas nubes, que tenían un relieve de piedras. El hombre del cuento, que vio nevar, estaba muy triste porque no tenía hijos. Salió a la nieve, y, con ella, hizo una niña. Su mujer le miraba desde la ventana. Mi abuela explicaba: «No le salieron muy bien los pies. Entró en la casa y su mujer le trajo una sartén. Así, los moldearon lo mejor que pudieron.» La imagen no puede ser más confusa. Sin embargo, para mí, en aquel tiempo, nada había más natural. Yo veía perfectamente a la mujer, que traía una sartén negra como el hollín. Sobre ella la nieve de la niña resaltaba blanca, viva. Y yo seguía viendo, claramente, cómo el viejo campesino moldeaba los pequeños pies. «La niña empezó entonces a hablar», continuaba mi abuela. Aquí se obraba el milagro del cuento. Su magia inundaba el corazón con una lluvia dulce, punzante. Y empezaba a temblar un mundo nuevo e inquieto. Era también tan natural que la niña de nieve empezase a hablar... En labios de mi abuela, dentro del cuento y del paisaje, no podía ser de otro modo. Mi abuela decía, luego, que la niña de nieve creció hasta los siete años. Pero llegó la noche de San Juan. En el cuento, la noche de San Juan tiene un olor, una temperatura y una luz que no existen en la realidad. La noche de San Juan es una noche exclusivamente para los cuentos. En el que ahora me ocupa también hubo hogueras, como es de rigor. Y mi abuela me decía: «Todos los niños saltaban por encima del fuego, pero la niña de nieve tenía miedo. Al fin, tanto se burlaron de ella, que se decidió. Y entonces, ¿sabes qué es lo que le pasó a la niña de nieve?» Sí, yo lo imaginaba bien. La veía volverse blanda, hasta derretirse. Desaparecería para siempre. «¿Y no apagaba el fuego?», preguntaba yo, con un vago deseo. ¡Ah!, pero eso mi abuela no lo sabía. Sólo sabía que los ancianos campesinos lloraron mucho la pérdida de su pequeña niña.

No hace mucho tiempo me enteré de que el cuento de la Niña de Nieve, que mi abuela recogiera de labios de la suya, era en realidad una antigua leyenda ucraniana. Pero ¡qué diferente, en labios de mi abuela, a como la leí! La niña de nieve atravesó montañas y ríos, calzó altas botas de fieltro, zuecos, fue descalza o con abarcas, vistió falda roja o blanca, fue rubia o de cabello negro, se adornó con monedas de oro o botones de cobre, y llegó a mí, siendo niña, con justillo negro y rodetes de trenza arrollados a los lados de la cabeza. La niña de nieve se iría luego, digo yo, como esos pájaros que buscan eternamente, en los cuentos, los fabulosos países donde brilla siempre el sol. Y allí, en vez de fundirse y desaparecer, seguirá viva y helada, con otro vestido, otra lengua, convirtiéndose en agua todos los días sobre ese fuego que, bien sea en un bosque, bien en un hogar cualquiera, está encendiéndose todos los días para ella. El cuento de la niña de nieve, como el cuento del hermano bueno y el hermano malo, como el del avaro y el del tercer hijo tonto, como el de la madrastra y el hada buena, viajará todos los días y a través de todas las tierras. Allí a la aldea donde no se conocía el tren, el cuento caminando.

El cuento es astuto. Se filtra en el vino, en las lenguas de las viejas, en las historias de los santos. Se vuelve melodía torpe en la garganta de un caminante que bebe en la taberna y toca la bandurria. Se esconde en los cruces de los caminos, en los cementerios, en la oscuridad de los pajares. El cuento se va, pero deja sus huellas. Y aun las arrastra por el camino, como van ladrando los perros tras los carros, carretera adelante.

El cuento llega y se marcha por la noche, llevándose debajo de las alas la rara zozobra de los niños. A escondidas, pegándose al frío y a las cunetas, va huyendo. A veces pícaro, o inocente, o cruel. O alegre, o triste. Siempre, robando una nostalgia, con su viejo corazón de vagabundo.

(Fuente: Biblioteca Ciudad Seva)

"... si en algún momento tropiezan con una historia, o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por favor créanselas. Créanselas porque me las he inventado"

DISCURSO ÍNTEGRO AL RECOGER EL PREMIO CERVANTES

Majestades, autoridades:

Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida (salpicada, por cierto, de abundantes tempestades), imaginé que llegara a conocer un día como este. Y, junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir tres novelas seguidas y 25 cuentos, sin respiro, a tener que pronunciar un discurso, por modesto que este sea. Y no es que menosprecie los discursos: solo los temo. Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida y, por tanto, me permito apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento: este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no a un mérito, al menos a la voluntad y amor que me han llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación.

Así que esta anciana que no sabe escribir discursos solo desea hacerles partícipes de su emoción, de su alegría y de su felicidad -¿por qué tenemos tanto miedo de esa palabra?- a todos cuantos han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la infancia. Desde aquel día en que oí por vez primera la mágica frase: "Érase una vez..." y conmovió toda mi pequeña vida. Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador: creía en el honor y la valentía, e inventaba la vida. San Juan dijo: "El que no ama está muerto", y yo me atrevo a decir: "El que no inventa, no vive". Y llega a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su hermanita: "La música de papá no te la creas, se la inventa". Con alivio, he comprobado que toda la música del mundo, la audible y la interna -esa que llevamos dentro, como un secreto - nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en gigantes las aspas de un molino, igual que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril Aldonza. Inventó sensibilidad, inteligencia y acaso bondad -el don más raro de este mundo - en una criatura carente de todos esos atributos (¿Y quién no ha convertido alguna vez a un Aldonzo o Aldonza de mucho cuidado en Dulcineo o Dulcinea...?).

El tiempo en el que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me sentía distinta: era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos. O así lo creo. Pero el caso es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuento para explicar -y quizá explicarme de algún modo- mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba Literatura. Y que ha sido, y es, el faro salvador de muchas de mis tormentas.

Sí, este galardón que tanta felicidad y optimismo me causa -y no olvidemos que el optimismo y los planes de futuro, a los ochenta y cinco años, son cuestiones a meditar o poner en tela de juicio- puede ser el colofón a la entrega de toda una vida que, en mis tiempos mozos, consideré en su mayor parte una "vida de papel". Y recuerdo. Recuerdo. Sólo tenía un amigo, mi muñeco Gorogó, que, naturalmente, más tarde incorporé a una de las novelas con las que me siento más identificada, Primera memoria. Aunque no haya escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas. Todo eran inventos, hasta que supe que en la Literatura -en grande-, como en la vida, se entra con dolor y lágrimas. [...]

La osadía que impulsa a los adolescentes y a los ignorantes y a los fabricantes de inventos y de sueños -¿acaso no son, a veces, una misma cosa?-, todo eso me empujó a llevar mi primera novela -escrita años antes, a los 17- a probar fortuna en una de las más prestigiosas editoriales. Pero mi mayor osadía era no sólo llevar una novela casi adolescente a una importante editorial, sino que, encima, la llevaba escrita a mano, en un cuaderno escolar, cuadriculado, con las tapas de hule negro (Si alguien de mi edad me está escuchando, sabrá de qué tipo de libreta hablo. Eran las libretas de la posguerra). Yo iba a Destino cada día, con mi libretita bajo el brazo, 19 años y calcetines -que entonces estaban de moda a esa edad- y mi aspecto aún más aniñado del normal. Un empleado que se había fijado en mí (debía de resultar patética) se conmovió con mis pretensiones y mi libreta y me consiguió una entrevista con el director. Se trataba del novelista Ignacio Agustí, que acababa de tener un enorme éxito con su novela Mariona Rebull. Cuando vio mi cuadernito lleno de letras e "inventos", tuvo la delicadeza de no manifestar ni burla ni extrañeza. Debo agradecérselo, era un verdadero señor. Con infinita paciencia, me explicó que debía pasarlo a máquina y que ellos la leerían, y que ya me dirían algo. Aún hoy me sonrojo recordándolo. Era la criatura más ignorante y despistada de cuanto el mundo editorial se refería. Nadie de mi entorno, ni familiares, ni amistades, conocidos o saludados (como diría Josep Pla) había tenido nada que ver con el mundo editorial. Eran lectores, eso sí, pero de la confección de un libro lo ignoraban todo. Afortunadamente, la lectura y los libros no escasearon en mi familia. Cosa que he de agradecerles, porque no era muy frecuente en la España de entonces.

Cuando Alicia, por fin, atravesó el cristal del espejo y se encontró no sólo con su mundo de maravillas, sino consigo misma, no tuvo necesidad de consultar ningún folleto explicativo. Se lo inventó, como la música de papá

Pocos días después, tuve la enorme alegría -y, por qué no decirlo, el vago temor- de que la editorial Destino me contratase el libro. Eso sí, con la sorpresa de mi estupefacto padre, a quien yo no había anticipado nada de aquellos afanes, y que fue requerido para dar validez a mi contrato con su firma, pues yo era menor de edad. Animada por el éxito de aquellos primeros pasos, y enterada de la existencia del Premio Nadal -que había ganado otra mujer joven, Carmen Laforet, aunque ella era algo mayor que yo-, envié mi segunda novela, escrita a los 19, con la esperanza de obtenerlo yo también. No fue así, pero tengo aún la satisfacción y acaso orgullo de constatar que quedó en tercer lugar, cuando se llevó el premio el gran Miguel Delibes.

La novela citada, llamada Los Abel, y escrita, que no publicada, a los 17 años, suplantó en el contrato a Pequeño teatro (que, 11 años más tarde, obtuvo el Premio Planeta). Y ese fue mi verdadero bautizo de entrada en el mundo editorial. Empecé a conocer a escritores y todo tipo de gentes de "invenciones", puesto que me aparté totalmente del que había sido hasta aquel momento mi entorno natural. Conocí y viví un clima distinto, muy distinto del que había sido el mío habitual hasta aquel momento, y que, paradójicamente, resultaba mucho más afín a mi naturaleza. Y continué inventando invenciones, y viene a mi memoria un día en que inventé el "arzadú"... Brotaba esporádica, espontáneamente, cuando buscaba el nombre de una flor. Si existía, vivía sólo en la memoria de su delicadeza, su color, su perfume, aunque no constara en ningún libro ni catálogo de botánica. Y, así, llegó un día en que estudiosos y minuciosos profesores y escolares americanos se interesaron por el arzadú, y me brearon a preguntas: no lo encontraban por ninguna parte [...]. Desde aquí les pido perdón a aquellas gentes de buena voluntad. Tómenlo como lo que era: una invención más. La había introducido no sólo en algunos de mis cuentos, sino también en alguna novela; y, al fin, yo me lo creía, y me lo creo: el arzadú brota cada primavera, o cada otoño, en las vastas y ahora ya remotas colinas de los sueños. De los sueños que convierten Aldonzas en Dulcineas, y quién sabe cuántas flores más. Tantas como soñadores, o poetas existan. Y cuando por fin vi publicado por vez primera mi primer libro,Los Abel, dormí toda la noche con el ejemplar bajo la almohada. Y el gran honor con el que hoy se me ha distinguido reúne para mí tanto una trayectoria literaria como vital: no puedo separar la una de la otra. Desde que tengo uso de razón, he leído, he escrito, he escuchado... Desde aquel primer cuento inventado a los cinco años hasta este último libro, que los recoge casi todos, compruebo con satisfacción que por fin el cuento ha ingresado entre los géneros respetados de nuestra literatura. Aun cuando contemos con entre sus cultivadores desde el inmenso Cervantes, que honra con su nombre este premio, hasta los más recientes de nuestros escritores, jóvenes y no tan jóvenes, hasta hace poco aún se lo ha considerado literatura "menor". Pero por fin en España se empieza a reconocer en el cuento, en el relato corto, el valor y la importancia que merece.

¿Y aún nos preguntamos por qué los niños leen poco? Yo recuerdo aquellos días en Sitges, hace años, cuando algunas tardes de otoño venía a mi casa un tropel de niños y, junto al fuego -como está mandado-, oían embelesados repetir por enésima vez las palabras mágicas: "Érase una vez ...". Y habían dejado la televisión para escucharlas

Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas -que, por cierto, no fueron escritos para niños, sino que obedecen a una tradición oral, afortunadamente recogida por los hermanos Grimm, Perrault y Andersen, y en España, donde tanta falta hacía, por el gran Antonio Almodóvar, llamado "el tercer hermano Grimm" -, me estremece pensar y saber que se mutilan, bajo pretextos inanes de corrección política más o menos oportunos, y que unas manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no sólo mortalmente aburridos, sino, además, necios. ¿Y aún nos preguntamos por qué los niños leen poco? Yo recuerdo aquellos días en Sitges, hace años, cuando algunas tardes de otoño venía a mi casa un tropel de niños y, junto al fuego -como está mandado-, oían embelesados repetir por enésima vez las palabras mágicas: "Érase una vez ...". Y habían dejado la televisión para escucharlas.

Yo no había cumplido los once años cuando estalló la guerra civil española. Unos niños acostumbrados a no salir de casa si no era acompañados por sus padres o la niñera nos vimos haciendo interminables colas para conseguir pan o patatas. No es raro, pues, que yo me permitiera, años más tarde, definir esa generación a la que pertenezco como la de "los niños asombrados". Porque nadie nos había consultado en qué lado debíamos situarnos. Nadie nos había informado de nada y nos encontramos formando parte de un lado o de otro, tal y como me confesó un día Jaime Salinas. Yo, ahora, sólo recuerdo que el mundo se había vuelto del revés, que por primera vez vi la muerte, cara a cara, en toda su devastadora magnitud; no condensada, como hasta aquel momento, en unas palabras -"el abuelito se ha ido y no volverá..."-, sino a través de la visión, en un descampado, de un hombre asesinado. Y conocimos el terror más indefenso: el de los bombardeos. Y aquellos cuentos, aquellas historias para niños", añadieron en su ruta interna de niña asombrada un aprendizaje. Atroz. Mucho más atroz que los cuentos de hadas.

En lugar de cuentos aislados, empecé a escribir entonces una revista, de la que era editora, escritora y repartidora, una revista "a mano" que se pasaban unos a otros mis hermanos y mis primos, algún amigo... Había de todo: desde cuentos, por supuesto (que siempre acababan con un "continuará" del que yo aún no tenía clara noticia), hasta crítica de cine, con sus correspondientes fotografías recortadas de alguna revista. Y recuerdo ahora como, en medio de todo aquel horror, qué encanto, qué maravilloso invento de la vida era para mí aquella llamada revistilla... Y todo lo que yo ignoraba, que sería lo que continuaría mañana...

Entonces escribí mi primera novela. Se llamaba Juanito, y ocurría durante la Revolución Francesa. Pero pueden imaginar qué extraña Revolución Francesa relataba... Claro está: me la inventé, pero algo tienen los inventos-sueños, porque, cuando durante la noche, toda la casa dormida, acudía al cuarto de mis dos hermanos, José Antonio y José Luis, y, ayudada por una linternilla de pilas, se la leía, protestaban cuando yo decía "continuará" (Y eso quería decir hasta la noche siguiente). Entonces parecía llenarse de magia la habitación a oscuras de los niños. Niños asombrados -como cuando, en cierta ocasión, vi surgir, al partir un terrón de azúcar en la oscuridad, una chispita azul-, algo que me reveló que yo sería escritora, o que ya lo era.

Con ello sólo quiero decir que aquella lucecita azul, aquel virus, no me abandonó nunca. Cuando Alicia, por fin, atravesó el cristal del espejo y se encontró no sólo con su mundo de maravillas, sino consigo misma, no tuvo necesidad de consultar ningún folleto explicativo. Se lo inventó, como la música de papá.

Ahora, tras estas deshilvanadas palabras, ojalá haya logrado trasmitirles algo de mi alegría, mi gratitud por la distinción que aquí me trae. Y me permito hacerles un ruego: si en algún momento tropiezan con una historia, o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por favor créanselas. Créanselas porque me las he inventado.

Muchas gracias.

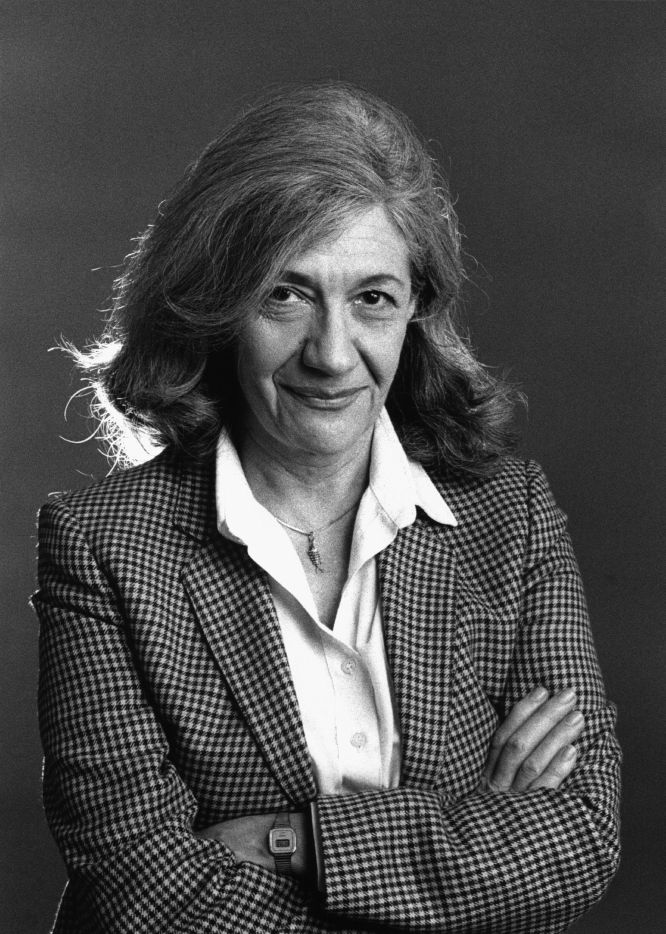

Ana María Matute, en 1993 (EL PAÍS)

FRAGMENTO DE 'PARAÍSO INHABITADO'

I

Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina, mi hermana mayor, era por entonces una jovencita displicente, cuya sola mirada me hacía culpable de alguna misteriosa ofensa hacia su persona, que nunca conseguí descifrar. En cuanto a mis hermanos Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos de acné, no me hacían el menor caso. De modo que los primeros años de mi vida fueron bastante solitarios.

Uno de mis recuerdos más lejanos se remonta a la noche en que vi correr al Unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz. Con asombrosa nitidez, le vi echar a correr y desaparecer por un ángulo del marco, para reaparecer enseguida y retomar su lugar; hermoso, blanquísimo y enigmático.

Nunca supe por qué razón el Unicornio había intentado escapar del cuadro y durante mucho tiempo me intrigó, y aun me atemorizó un poco. Por aquellos días yo no debía de tener más de cinco años -quizá sólo cuatro-, pero ese recuerdo tiene un lugar relevante entre los primeros de mi vida. A veces, los recuerdos se parecen a algunos objetos, aparentemente inútiles, por los que se siente un confuso apego. Sin saber muy bien por qué razón, no nos decidimos a tirarlos y acaban amontonándose al fondo de ese cajón que evitamos abrir, como si allí fuéramos a encontrar alguna cosa que no se desea, o incluso se teme vagamente.

Más o menos por aquellos tiempos en que vi echar a correr al Unicornio, fui enterándome, poco a poco, de que había nacido a destiempo. La primera noticia concreta la tuve durante mis prolongadas escuchas bajo la mesa del cuarto de la plancha. Junto a la cocina y el antiguo cuarto de jugar -ahora convertido en cuarto de estudio, porque Jerónimo y Fabián estudiaban allí, y aparentemente ya nadie jugaba en aquella familia- eran mis espacios habituales.

Las personas más cercanas a mí eran precisamente las que los frecuentaban y ocupaban: Tata María y la cocinera Isabel. Escondida debajo de la mesa de la plancha, escuchaba sus conversaciones, a menudo tan misteriosas que, cuando hablaban del mundo y la vida en general, me despertaban innumerables preguntas, pero si se referían a mí resultaban muy claras. De este modo tuve el temprano conocimiento de que había nacido tarde y en el momento menos oportuno para la familia.

-ésta no ha tenido la suerte de sus hermanos, pobrecilla -murmuraba Isabel, siempre sentimental, mientras recogía y guardaba alguna cosa. Tata María se limitaba a levantar los ojos al techo y, de cuando en cuando, acompañado de un golpe de plancha, murmurar algo ininteligible.

A pesar de todo, mis primeros años no fueron desgraciados. Incluso me atrevo a decir que fueron más felices que los de algunos niños nacidos en circunstancias más favorables. Entre otras cosas, yo ya me había fabricado un mundo propio, donde vivía sumergida en algún elemento nebuloso, y a veces extraordinariamente cálido, con la calidez que -por lo oído bajo la mesa de la plancha- me había sido de algún modo regateada. Esconderme bajo aquella mesa -aun con el convencimiento de que las dos mujeres sabían, o sospechaban, mi presencia- no era el único de mis refugios. No puedo recordar exactamente cuándo empecé a saltar de la cama y recorrer el mundo nocturno de la casa. Suponía a todos dormidos. Y lo estaban, o no estaban, o estaban en algún lugar muy alejado de mí. Pero la casa, no. La casa despertaba precisamente entonces.

Tata María, y la cocinera Isabel, me habían leído, la primera, y contado, la segunda, muchos cuentos. Los libros desechados ya por mis hermanos fueron, primero en sus labios y poco más tarde leídos por mí misma, lo más revelador y dichoso de mi primera infancia. Y no es extraño -o no lo era entonces- que en alguna de aquellas correrías nocturnas, descalza y en camisón, viera una bandada de príncipes cisnes -once, exactamente- volar cielo arriba, o escuchara suavemente, entre el vaivén de las cortinas de mi ventana, la llamada de un conocido caramillo.

Cristina me había aceptado a regañadientes en su cuarto. Casi lloró pidiendo que no la obligaran a compartir sus cosas con las mías (yo no tenía nada, excepto el osito Celso). Y mamá dijo que Cristina tenía razón: ella era una mujercita, y yo, un "gorgojo". Así que por aquellas noches ya tenía un dormitorio propio, claro que mucho más pequeño que el que hasta entonces había compartido con Cristina. Era una habitación, no en la llamada parte "noble" de la casa, sino en la zona del cuarto de estudio, el de las Tatas, el de la plancha, la cocina... En fin allí donde yo me movía libremente y sin temor. Se trataba de un cuarto pequeño, con una ventana de cortinas azules y amarillas, y gruesos visillos blancos, con un casi invisible zurcidito en una esquina, que había cosido Tata María. Cuando se corrían los visillos, se podía apreciar, en su amplitud, el patio interior que tanta importancia tuvo para mi primera infancia, y mis recuerdos. No era precisamente un jardín encantador, era un espacioso patio interior con el suelo cubierto de lositas hexagonales de color gris. Al fondo del portal de la casa, había una puerta grande que sólo se abría para dar paso a ese patio y al garaje -minigaraje-, donde guardaban los dos o tres únicos coches de los vecinos de la casa. En una plaquita dorada, de otros tiempos, aún se leía: "ENTRADA DE CARRUAJES".

Cuando me asomaba a la ventana de mi cuarto, contemplaba el ir y venir de los chóferes. Entre ellos estaba Paco, mi primer amigo, porque fue la primera persona con la que entablé conversación fuera de la familia. Visto desde mi ventanita, Paco era un hombre para mí gigantesco, que calzaba botas altas, como si fuera a montar a caballo. Era mi amigo, porque él me llamaba su novia, y me lanzaba besos con la mano.

También consideraba amigo mío al farolero, aunque jamás había cruzado una palabra con él, pero en mis escapadas al salón, le veía desde el balcón, allá abajo. En los atardeceres iba encendiendo, con una larga pértiga, llamitas azuladas, temblorosas, dentro de sus fanales. Era un hombre bajito, vestido de azul marino, con gorra adornada de una cinta roja, a quien nunca vi la cara, porque en la ciudad era siempre otoño, o invierno, y a esas horas ya no se veía con claridad lo que ocurría más allá de los balcones. Eran precisamente los balcones del llamado Salón -nombrado así, con cierto deleite en boca de Tata María y la cocinera Isabel- allí a donde yo acudía, noctámbula y rodeada de una niebla cálida que sólo transparentaba cuanto yo deseaba ver, y jamás he vuelto a recuperar. Ahora la niebla sólo es niebla, conocida y húmeda, fría y casi desprovista de misterio.

Pero no entonces.

Entonces, el mundo empezaba cuando yo saltaba sigilosa de la cama, me asomaba a la puerta y vigilaba cautelosamente el largo pasillo que conducía a la otra puerta, la que me llevaría a la habitación más misteriosa de la casa: el salón, tan respetado por las dos mujeres que componían, entonces, lo más parecido a mi familia, y, para mí, el umbral del mundo en que realmente vivía. La noche era mi lugar, el que yo me había creado, o él me había creado a mí, allí donde yo verdaderamente habitaba. Despertar en la noche, adormecer en la mañana, y aquel vivir a contrapelo, fue quizá la razón de la tenue felicidad que me salvó de cosas como saber que nunca fui deseada, de haber nacido a destiempo en una familia que había ya perdido la ilusión y la práctica del amor.

Al salón se llegaba cruzando el pasillo. Cuando se atravesaban las puertas encristaladas que conducían a la zona donde el parquet se enceraba y cubría a trechos por gruesas alfombras. Aquellas alfombras (aún hoy soñadas) donde se hundían a placer los pies descalzos. A veces yo creía que el pasillo era un río, y que por él se deslizaban barcos de papel de periódico, como los que hacía a veces Tata María, cuando yo era aún muy pequeña, con las páginas de los ABC atrasados. Y en uno de aquellos barcos, llenos de sucesos y anuncios, yo navegaba, con un dedo sobre los labios para imponer silencio a todas las invisibles y visibles criaturas que me acompañaban o espiaban en la travesía. La oscuridad no era total, como en el dormitorio. Apenas se cruzaba la puerta encristalada empezaba la noche de las luces apagadas y las luces que se encienden de trecho en trecho, a veces repentinamente; un súbito cuadro de luz amarilla sobre el suelo, que poco después desaparecía; y un poco más allá, el reflejo de la luna en algún objeto cristalino. Hasta llegar al otro lado de la puerta en vaivén, como las de las películas de vaqueros, pero de cristal. Y empezaba mi noche, con el salón y las llamitas que había encendido mi amigo el farolero y teñían los visillos de un tenue resplandor azul.

El salón era, quizá, la habitación más importante de la casa. Yo desembarcaba a sus puertas y lo contemplaba temiendo, con el golpeteo de mi corazón, que llegara uno de aquellos altos y extraños seres Gigantes que me atemorizaban -entre los que se contaban también, pese a mí misma, papá y mamá- y me devolvieran al temible reino del sol. El desapego de los Gigantes favorecía, de todos modos, el éxito de aquellas incursiones nocturnas. Si no tenía acceso a sus vidas, ellos no la tendrían a la mía: y la mía era infinitamente mejor. Eso me parecía entonces (y aún puedo afirmar ahora, cuando estoy a punto de decir adiós a cuanto me rodea y me rodeó). No puedo permitirme el disimulo ni la falsedad, porque estoy recuperando recuerdos, retazos de un barco de papel arrinconado al fondo de un cajón que nunca tuve valor para abrir.

Acostumbraba a instalarme agazapada bajo un sofá de altas patas torneadas, hermoso e incómodo -como casi todo lo hermoso-. No era un espionaje, más bien un refugio.

Se trataba de la más espaciosa de las habitaciones. Para mí, entonces, tan enorme como lo eran sus muebles y todo cuanto allí se acumulaba. A menudo tomaban formas de animales o montañas, y hasta cascadas, que caían suavemente y sin ruido sobre los dibujos de la alfombra. Olía de un modo especial, distinto al resto de la casa. Yo le llamo ahora "olor al salón", una mezcla de olor a alfombra calentada por los radiadores, y a cera de parquet, y a madera de caoba. Del techo colgaban dos grandes lámparas, como árboles de cuyas ramas, en lugar de hojas, nacían cristales. Reflejaban estrellitas móviles, como si tuvieran vida y su vida fuera el resplandor que emanaba de allá abajo, de la acera donde, a su vez, otras llamitas azules temblaban en sus fanales.

Tata María y la cocinera Isabel sentían un respeto casi reverencial hacia aquellas dos lámparas a las que, ante mi desconcierto, llamaban "arañas". La única araña que yo había visto apareció un día en el cuarto trastero, junto a la cocina. Fue una verdadera conmoción en el mundo en que yo me movía (la cocina, el cuarto de plancha, la despensa). Apareció provocando gritos histéricos. Ante mi asombro, Tata María, siempre tan seria y mesurada, se subió a una silla, sofocando gritos con la mano sobre la boca, hasta que Isabel mató a la araña de un palmetazo. Era un animal pequeño, negro y peludo, que me despertó más curiosidad que asco y, finalmente, una cierta compasión. Isabel recogió en un papel lo que quedaba de ella y lo tiró a la basura. Así que poca cosa tenía que ver con las dos lámparas que tanta admiración, y hasta veneración, despertaban en las dos mujeres. Cosas como éstas contribuían a aumentar día a día la distancia que me separaba del mundo de las personas mayores: Gigantes lejanos, impredecibles y un poco ridículos.

No sé si los cristales-hojas de aquellas lámparasarañas tenían vida propia, pero lo cierto es que yo creía oír un tintineo lejano y misterioso entre sus ramas, y que los fulgores que de unas a otras iban comunicándose formaban parte de alguna conversación, en un idioma que aún yo no conocía, pero estaba a punto de aprender. Había también un reloj, dorado, con la esfera de porcelana blanca y dibujos azules rodeada de brillantes falsos, que me atraía especialmente, por asociarlo a uno de los inapreciables tesoros que mencionaban los cuentos, aún leídos por la Tata o contados por Isabel, con que se nutría mi imaginación. A través de los cristales, visillos y cortinas que impedían la visión de la calle, la calle estaba ahí abajo, muy próxima, porque vivíamos en un entresuelo, que entonces se llamaba principal, y quizá ahora también. Cuando me deslizaba suavemente sobre la alfombra y llegaba a uno de aquellos dos balcones que se abrían al mundo exterior, descorría los visillos y me asomaba al de los faroles y el farolero. Enfrente, al otro lado de la calle, veía la pared de ladrillos rojos que bordeaba los jardines de la iglesiaconvento de la Milagrosa, adonde me llevaba la Tata los domingos. Por encima de la tapia, sobresalían las copas de los árboles y, cuando hacía viento, veía y oía su balanceo nocturno, como una voz que quisiera comunicar algo a alguien en alguna parte, en algún tiempo. Sentía entonces un leve escalofrío, no sé aún si de temor o de placer, sobre todo en las noches de luna, como aquella en que vi echar a correr al Unicornio. En los cuentos de Andersen, el gran cómplice de mis primeros años, había aprendido que las flores tenían su lenguaje, sus bailes nocturnos, donde reinaban, y poco después languidecían hasta acabar en la basura. Pero sobre todo, aprendí que existía un lenguaje secreto, un lenguaje al que yo tenía acceso. Un día en que nos visitó la tía Eduarda, oí decir a mamá, preocupada: "Esta niña no habla... es un tormento conseguir que diga una sola palabra", y Eduarda -no le gustaba que la llamáramos tía, sólo Eduarda- le contestó: "Mejor para ella". Me miró por primera vez, con sus grandes ojos azules, parecidos o quizá iguales a los del Unicornio, y añadió: "Tendrá otro lenguaje". Con otro lenguaje, y sabiendo que las flores marchitas pueden resucitar en la noche, y también cuentan sus historias las tazas, los tenedores, las agujas de zurcir y las sartenes, recalaba yo, en mi barquito de papel de periódico, hasta la gruta bajo el alto e incómodo sofá, donde me permitían ver, oír y oler todas aquellas criaturas que fingían no verme, pero me querían. O así me gustaba creerlo. Ya, tiempo atrás, un par de estatuillas, una blanca, la otra negra, me habían hecho señas. A veces levantaban la mano y la agitaban como un saludo, otras sonreían. Y, cosa rara, sonreía más la oscura, aquella a la que apenas podía ver la cara. Pero sobre todas estas cosas, había como un viento bajo, secreto, que avanzaba conmigo a ras de suelo, rozando la alfombra, hacia los balcones: como cuando en otoño oí crepitar las hojas caídas, bajo las pezuñas del Unicornio. Todavía no había estado nunca en un bosque y, sin embargo, lo presentí, tal como fue años después: cuando ya leía, y no sólo escuchaba historias de labios de María o Isabel, sino que podía levantarlas yo misma de entre las páginas de aquellos libros que tanta importancia tuvieron para mí.

Allí, bajo el sofá, o bajo cualquier otro mueble donde pudiera ovillarme, asistía a ecos, susurros y chispazos de luz que iban comunicándose, unos a otros. Una conversación entre destellos que yo, poco a poco, iba entendiendo. Sí, existía otro lenguaje, y era el mío. Eduarda tenía razón.

Aunque también, en ocasiones, hacía, precipitadamente, la travesía a la inversa: cuando oía conversaciones de Gigantes en el salón, con las arañas encendidas, las cortinas cerradas, ruido de copas y extrañas y casi sofocadas risas que para mí, entonces, eran únicamente sonidos guturales, ligeramente punzantes. Recuerdo ahora algo que entonces no sabía: yo, en mi primera infancia, además de no hablar no me reí nunca. Ignoraba lo que era la risa, y la verdad es que también a mis hermanos Jerónimo y Fabián tardé mucho en oírles reír. Ni siquiera cuando llegaban del colegio, entraban en el cuarto de estudio y vaciaban las carteras encima de la mesa. Ceñudos, incómodos consigo mismos, ya no demasiado niños ni todavía hombres, en esa tierra de nadie que se llama adolescencia. Se enfrascaban en sus libros, rodaban lápices, se abrían y cerraban cuadernos, intercambiaban frases, preguntas, y a veces, se levantaban y se enzarzaban en un simulacro de pelea -que acababa siempre sin vencido ni vencedor- y retornaban a sus estudios. O así lo parecía, de nuevo rodeados de lápices, cuadernos, gomas de borrar y algún que otro sacapuntas de hoja demasiado gastada. Pero nunca, entonces, les oí reírse. Cristina, por supuesto, quedaba muy lejos de estas cosas, encastillada en su habitación. Y sonreía.

Pues bien, cuando había risas en el salón, y las lucesamarillas en las arañas ya no eran chispazos de luz comunicándose mensajes entre sí, sombras y reflejos reproducidos misteriosamente en el techo o en la pared, palabra silenciosa, lenguaje secreto, entonces, como dije, hacía la travesía al revés, daba la vuelta a mi barco de papel, con sus noticias de jarabe para la tos, aceite de hígado de bacalao, píldoras para aumentar los senos y Cerebrino Mandri, y me dirigía a la cocina, porque sus habitantes de carne y hueso, ya ni siquiera se reían, dormían profundamente, e incluso podía oírse el zumbido de algún que otro ronquido a través de la puerta del llamado cuarto de las Tatas. Y en la cocina, también existía otro retazo del mundo en que yo habitaba. Andersen me había dicho que las tazas, las teteras, los tenedores y hasta las sartenes tienen también su vida nocturna. Me asomaba a la alacena, y creía escuchar la afónica voz, lastimera y resentida de la vieja tetera cruzada por una grieta apenas visible, pero que anunciaba su rotura inminente. Y oía las quejas de las cucharillas y tenedores mezclados al tuntún en el cajón más variopinto de la cocina: allí donde iban a parar todos los desparejados, derrotados soldados de alguna perdida batalla contra el tiempo, retirados ya para siempre del comedor de los Gigantes. Lloraban, por sentirse separados de algún compañero o amigo que habían creído inseparable, y yo oía su llanto. Y recuerdo muy bien una cucharilla puesta a secar en una taza, por la que se deslizaba una lágrima como una diminuta estrella, tan despacio que parecía que no acababa de caer. También el grillo despertaba, las noches de verano, en su diminuta jaula, junto a los restos de una hoja de lechuga amorosamente colocada por Isabel. Y el vaso de cristal, al borde de la ventana, con su verde y exultante ramo de perejil. A veces, desde el patio de la cocina -no era como el de mi novio Paco-, me llegaba algún ruido. Por la abierta ventana, otra ventana de luz amarilla, se encendía en la pared de enfrente. Algún grifo goteaba. Luego, otra vez el silencio de la noche, con todo su esplendor, aquel que ponía al descubierto -por lo menos entonces y para mí- los mil mundos ocultos de la casa y quizá de todas las casas.

Y así fue como una noche vi echar a correr al Unicornio. Fue una carrera fugaz, como los destellos de cristal, hasta desaparecer en un ángulo del cuadro, seguido de un leve rumor de follaje pisoteado, y olor a hojas caídas. Al poco, regresó. Volvió a colocarse mansamente, bajo las manos de una mujercita rubia, que, según me parecía, lo contemplaba entre amorosa, divertida o estupefacta.

Tengo muy presente aquella noche, porque precisamente a la mañana siguiente me vi cara a cara, por vez primera, en el mundo de los Gigantes. Quiero decir, que me llevaron al colegio del paseo del Cisne: Saint Maur.

El colegio del paseo del Cisne había sido antes el colegio de Cristina. Fue esto lo primero que oí apenas crucé aquel umbral y subí sus escaleras. Tata María secó con la punta del delantal una lágrima de mi mejilla, me recomendó que fuera buena, que obedeciera siempre, y que cuando me pasara algo malo dijera el Jesusito de mi vida, pero que no haría falta, porque aquellas señoras eran muy buenas y muy santas y ya vería yo qué bien. Pero cuando nos separaron, de la mano de sor Monique, volví la cara y la vi que también se llevaba la punta del delantal a los ojos, y tenía la boca fruncidita, como aquellos calcetines que llevaba en una bolsa y zurcía junto a la merienda, cuando íbamos al parque, que entonces se llamaba Los Jardines del Museo. Porque había un museo, con un enorme esqueleto dentro, que se llamaba Mamut, y yo lo relacionaba, sin motivo ni sentido alguno, con la palabra mamá.

En cuanto estuve sentada en la clase de párvulos, Madame Saint Genis -nada de sor, eso era para las tatas del colegio- se inclinó afectuosamente hacia mí, que estaba sentada en primera fila, en un pupitre doble -quiero decir que era para dos pero yo aún no tenía compañera- y, en tanto me invadía una vaharada indefinible, mezcla de incienso, velas y aliento a café con leche (seguramente acababa de desayunar), me comunicó que Cristina, la gran Cristina que me había arrojado de su dormitorio y me hacía sentir culpable de haber nacido, o por lo menos de haber nacido a destiempo, había sido una alumna ejemplar, intachable, piadosa, aplicada y dulce. Que esperaban de mí un comportamiento que no desentonara del de ella y que mi familia era muy querida por ellas. Yo tenía entonces cinco años.

Lo que saqué en limpio de aquella conversación -mejor dicho, monólogo- fue una serie de preguntas. ¿Aplicada?, y me dije: ¿aplicada a qué? Hasta entonces esta palabra era muy concreta y específica. Por ejemplo, a una cataplasma que me habían puesto el año anterior, una vez que tosía mucho.

Jerónimo y Fabián tenían pocas y brevísimas conversaciones conmigo pero mostraban hacia mí una cierta simpatía, o quizá ternura, que entonces yo no lograba apreciar. Una vez, viéndoles vaciar sus carteras sobre la mesa, les pregunté: "¿Cómo es el colegio?". Ellos se miraron, y Jerónimo me dijo: "¡Es el ejército!". Fabián añadió: "Es el ejército: tú formas parte de un batallón, y tienes capitanes, tenientes, generales...". Jerónimo se inclinó hacia mí, y por primera vez me acarició la cabeza. Pero yo no lo había olvidado, y poco después me encontré con mi teniente, o capitán, o general... Todas aquellas señoras que Tata María había calificado como buenas y santas. Y que todo iría bien.

(Fuente: elcultural.es)

24 de noviembre de 2010. La escritora Ana María Matute (d), celebra su designación como ganadora del Premio Cervantes de literatura en el restaurante Alfonso de Barcelona, acompañada por Silvia Sesé, de Destino (i) y por María Paz Ortuño, estudiosa de su obra . (MARCEL.LÍ SÀENZ/EL PAÍS)

FRAGMENTO DE'PECADO DE OMISIÓN'

" Durmieron en el mismo chozo de barro, bajo los robles, aprovechando el abrazo de las raíces. En el chozo sólo cabían echados y tenían que entrar a gatas, medio arrastrándose. Pero se estaba fresco en el verano y bastante abrigado en el invierno. El verano pasó. Luego el otoño y el invierno. Los pastores no bajaban al pueblo, excepto el día de la fiesta. Cada quince días un zagal les subía la collera: Pan, cecina, sebo, ajos. A veces, una botella de vino. Las cumbres de Sagrado eran hermosas, de un azul profundo, terrible, ciego. El sol, alto y redondo, como una pupila impertérrita, reinaba ahí. En la neblina del amanecer, cuando aún no se oía el zumbido de las moscas ni crujido alguno, Lope solía despertar, con la techumbre de barro encima de los ojos. Se quedaba quieto un rato, sintiendo en el costado el cuerpo de Roque el Mediano, como un bulto alentante. Luego, arrastrándose, salía para el cerradero. En el mismo cielo, cruzados como estrellas fugitivas, los gritos se perdían, inútiles y grandes. Sabía Dios hacia qué parte caerían. Como las piedras. Como los años. Un año, dos, cinco. "

![]()

Noviembre de1999. Grabación de la serie documental "Esta es mi tierra" para TVE, Caballero Bonald, Ana María Matute, josefina Aldecoa, Martín de Blas y Angel Gonzalez (LUIS MAGÁN / EL PAÍS)

CUENTO 'LOS CHICOS'

Eran cinco o seis, pero así, en grupo, viniendo carretera adelante, se nos antojaban quince o veinte. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava desportillada de la carretera vieja, por donde ya no circulaban camiones ni carros, ni vehículo alguno. Llegaban entre una nube de polvo que levantaban sus pies, como las pezuñas de los caballos. Los veíamos llegar y el corazón nos latía de prisa. Alguien, en voz baja, decía: «¡Que vienen los chicos...!» Por lo general, nos escondíamos para tirarles piedras, o huíamos.

Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, eran una de las mil formas de diablo, a nuestro entender. Los chicos, harapientos, malvados, con los ojos oscuros y brillantes como cabezas de alfiler negro. Los chicos, descalzos y callosos, que tiraban piedras de largo alcance, con gran puntería, de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, de risas como salpicaduras de barro. En casa nos tenían prohibido terminantemente entablar relación alguna con esos chicos. En realidad, nos tenían prohibido salir del prado bajo ningún pretexto. (Aunque nada había tan tentador, a nuestros ojos, como saltar el muro de piedras y bajar al río, que, al otro lado, huía verde y oro, entre los juncos y los chopos.) Más allá, pasaba la carretera vieja, por donde llegaban casi siempre aquellos chicos distintos, prohibidos.

Los chicos vivían en los alrededores del Destacamento Penal. Eran los hijos de los presos del Campo, que redimían sus penas en la obra del pantano. Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y cuevas, adosadas a las rocas, porque no se podían pagar el alojamiento en la aldea, donde, por otra parte, tampoco eran deseados. «Gentuza, ladrones, asesinos.. .» decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una habitación. Y tenían que estar allí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían a sus presos, porque de esta manera vivían del jornal que, por su trabajo, ganaban los penados.

El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece años, alto y robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones, y desde el primer día capitaneó nuestros juegos. Se llamaba Efrén y tenía unos puños rojizos, pesados como mazas, que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanfarrón, le seguíamos adonde él quisiera.

El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, con su nube de polvo, Efrén se sorprendió de que echáramos a correr y saltáramos el muro en busca de refugio.

-Sois cobardes -nos dijo-. ¡Esos son pequeños!

No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa, de que eran algo así como el espíritu del mal.

-Bobadas -nos dijo. Y sonrió de una manera torcida y particular, que nos llenó de admiración.

Al día siguiente, cuando la hora de la siesta, Efrén se escondió entre los juncos del río. Nosotros esperábamos, detrás del muro, con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que nos llenaba de pavor. (Recuerdo que yo mordía la cadenita de la medalla y que sentía en el paladar un gusto de metal raramente frío. Y se oía el canto crujiente de la cigarra entre la hierba del prado.) Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra.

Al llegar, los chicos escudriñaron hacia el río, por ver si estábamos buscando ranas como solíamos. Y para provocarnos, empezaron a silbar y a reír de aquella forma de siempre, opaca y humillante. Era su juego: llamarnos sabiendo que no apareceríamos. Nosotros seguíamos ocultos y en silencio. Al fin, los chicos abandonaron su idea y volvieron al camino, trepando terraplén arriba. Nosotros estábamos anhelantes y sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efrén quería hacer.

Mi hermano mayor se incorporó a mirar por entre las piedras y nosotros le imitamos. Vimos entonces a Efrén deslizarse entre los juncos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el terraplén, por donde subía el último de los chicos, y se le echó encima.

Con la sorpresa, el chico se dejó atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera y cogieron piedras, gritando. Yo sentí un gran temblor en las rodillas, y mordí con fuerza la medalla. Pero Efrén no se dejó intimidar. Era mucho mayor y más fuerte que aquel diablillo negruzco que retenía entre sus brazos, y echó a correr arrastrando a su prisionero al refugio, donde le aguardábamos. Las piedras caían a su alrededor y en el río, salpicando de agua aquella hora abrasada. Pero Efrén saltó ágilmente sobre las pasaderas y, arrastrando al chico, que se revolvía furiosamente, abrió la empalizada y entró con él en el prado. Al verlo perdido, los chicos de la carretera dieron media vuelta y echaron a correr, como gazapos, hacia sus chabolas.

Sólo de pensar que Efrén traía a una de aquellas furias, estoy segura de que mis hermanos sintieron el mismo pavor que yo. Nos arrimamos al muro, con la espalda pegada a él, y un gran frío nos subía por la garganta.

Efrén arrastró al chico unos metros, delante de nosotros. El chico se revolvía desesperado e intentaba morderle las piernas, pero Efrén levantó su puño enorme y rojizo y empezó a golpearle la cara, la cabeza, la espalda. Una y otra vez, el puño de Efrén caía, con un ruido opaco. El sol, brillaba de un modo espeso y grande sobre la hierba y la tierra. Había un gran silencio. Sólo oíamos el jadeo del chico, los golpes de Efrén y el fragor del río, dulce y fresco, indiferente, a nuestras espaldas. El canto de las cigarras parecía haberse detenido. Como todas las voces.

Efrén estuvo un rato golpeando al chico con su gran puño. El chico, poco a poco, fue cediendo. Al fin, cayó al suelo de rodillas, con las manos apoyadas en la hierba. Tenía la cara oscura, del color del barro seco, y el pelo muy largo, de un rubio mezclado de vetas negras, como quemado por el sol. No decía nada y se quedó así, de rodillas. Luego, cayó contra la hierba, pero levantando la cabeza, para no desfallecer del todo. Mi hermano mayor se acercó despacio, y luego nosotros.

Parecía mentira lo pequeño y lo delgado que era. «Por la carretera parecían mucho más altos», pensé. Efrén estaba de pie a su lado, con sus grandes y macizas piernas separadas, los pies calzados con gruesas botas de ante. ¡Qué enorme y brutal parecía Efrén en aquel momento!

-¿No tienes aún bastante? -dijo en voz muy baja, sonriendo. Sus dientes, con los colmillos salientes, brillaban al sol-. Toma, toma...

Le dio con la bota en la espalda. Mi hermano mayor retrocedió un paso y me pisó. Pero yo no podía moverme: estaba como clavada en el suelo. El chico se llevó la mano a la nariz. Sangraba, no se sabía si de la boca o de dónde. Efrén nos miró.

-Vamos -dijo-: Este ya tiene lo suyo-. Y le dio con el pie otra vez.

-¡Lárgate, puerco! ¡Lárgate en seguida!

Efrén se volvió, grande y pesado, despacioso hacia la casa, muy seguro de que le seguíamos.

Mis hermanos, como de mala gana, como asustados, le obedecieron. Sólo yo no podía moverme, no podía, del lado del chico. De pronto, algo raro ocurrió dentro de mí. El chico estaba allí, tratando de incorporarse, tosiendo. No lloraba. Tenía los ojos muy achicados, y su nariz, ancha y aplastada, brillaba extrañamente. Estaba manchado de sangre. Por la barbilla le caía la sangre, que empapaba sus andrajos y la hierba. Súbitamente me miró. Y vi sus ojos de pupilas redondas, que no eran negras, sino de un pálido color de topacio, transparentes, donde el sol se metía y se volvía de oro. Bajé los míos, llena de una vergüenza dolorida.

El chico se puso en pie despacio. Se debió herir en una pierna, cuando Efrén le arrastró, porque iba cojeando hacia la empalizada. No me atreví a mirar su espalda, renegrida, y desnuda entre los desgarrones. Sentí ganas de llorar, no sabía exactamente por qué. Únicamente supe decirme: "Si sólo era un niño. Si era nada más que un niño, como otro cualquiera".

|